I missili sono vettori capaci di trasportare un carico utile oltre le componenti del missile stesso (qui per approfondire). In ambito spaziale questi prendono il nome di “lanciatori”, dato il loro scopo di far raggiungere al carico il proprio “bersaglio” nello spazio. Dovendo vincere l’attrazione gravitazionale con la sola propulsione data dai motori, gran parte del volume del missile è occupato dal propellente. Il carico utile è, invece, stipato nell’ogiva del missile.

I lanciatori vengono categorizzati secondo la loro capacità di trasporto:

- Leggeri;

- Medi;

- Pesanti;

- Super-pesanti.

Queste classi differiscono per valori tra l’agenzia governativa statunitense NASA e la corporazione governativa russa ROSCOSMOS.

Il volo spaziale poggia le fondamenta nelle sue formulazioni teoriche risalenti alla seconda metà del 1800. In particolare, lo scienziato russo-sovietico Konstantin Ėduardovič Ciolkovskij – padre della cosmonautica -determinò la necessità di missili multistadio al fine di raggiungere agevolmente la velocità orbitale. Negli anni ’30 del 1900 questa tecnologia suscitò un interesse generalizzato nel mondo tecnico-scientifico e politico. È però durante la Seconda Guerra Mondiale che un missile balistico riuscì per la prima volta nella storia ad uscire dall’atmosfera raggiungendo un’altitudine di 175km. Questo stesso missile venne successivamente impiegato operativamente durante gli ultimi atti della guerra.

Operate dalle forze armate del Terzo Reich, le V2 a propellente liquido avevano gittata orizzontale di 350km, un’altitudine massima teorica in volo verticale di 200km ed un carico utile massimo di 750kg. Più accurate delle V1 – precorritrici dei missili da crociera -, vennero impiegate come arma di rappresaglia contro le città alleate.

La versione operativa, designata “A-4”, finì in mano agli statunitensi con la fine della guerra. Questi trasferirono nel 1950 anche il loro ideatore, l’ex ufficiale delle SS Wernher von Braun al Redstone Arsenal, in Alabama, come parte dell’Operazione Paperclip. Qui, von Braum divenne direttore della Divisione per le Operazioni di Sviluppo presso l’Army Ballistic Missile Agency.

Passato alla storia come il “padre della missilistica moderna”, le ricerche di von Braun permisero agli statunitensi di realizzare nel 1950-‘52 il loro primo Missile Balistico a Corto Raggio (SRBM), il quale fu anche il loro primo con capacità nucleare. Denominato PGM-11 Redstone, questo missile fu figlio diretto delle V2 e capostipite dei lanciatori e dei missili balistici della famiglia Redstone.

Successivamente, dal PGM-11 derivò il primo Missile Balistico a Raggio Intermedio (IRBM) statunitense, il PGM-29 Jupiter, concepito per raggiungere obiettivi su suolo sovietico fino a 2.400km di distanza dal sito di lancio. Modificato come lanciatore, con nominativo Jupiter e Juno, diede vita ai vettori del programma Mercury-Redstone per le prime missioni spaziali statunitensi con equipaggio degli anni ‘60.

Nel frattempo, oltre la cortina di ferro, pur non avendo il progettista capo delle V2, i sovietici riuscirono ad impossessarsi di alcuni esemplari e di ciò che rimaneva delle strutture dove questi venivano assemblati. Inoltre, alcuni scienziati ed ingegneri che lavorarono alle V2 si arresero ai sovietici e non alle truppe statunitensi come, invece, fecero von Braum ed altri. L’uomo che portò a termine la retro-ingegnerizzazione delle V2 fu un allievo dell’ingegnere aeronautico e progettista russo-sovietico Andrej Nikolaevič Tupolev: Sergej Pavlovič Korolëv, padre della missilistica russo-sovietica. Korolëv ingegnerizzò una copia del missile di von Braum denominata R-1, controparte dello statunitense PGM-11. Successivamente, venne sviluppato il primo vero Missile Balistico Intercontinentale della storia: R-7 Semjórka (“Sette”).

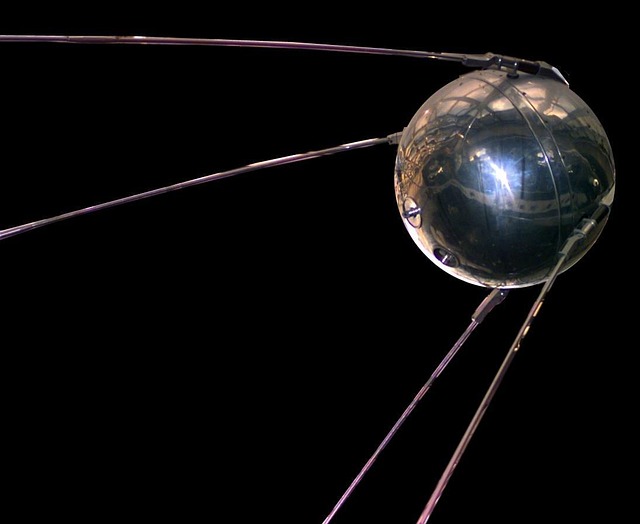

Sfruttando la leva politica che la conquista dello spazio avrebbe potuto fornire nella rivalità con gli USA, Korolëv poté sperimentare il lancio di satelliti in orbita come parte del progetto per l’ICBM R-7. Il missile balistico sovietico, infatti, contrariamente a quello statunitense, aveva dimostrato capacità di carico ben superiori a quelle necessarie per il trasporto delle testate atomiche. Così, nel 1957, i sovietici misero in orbita il primo satellite artificiale, denominato Prosteyshiy Sputnik-1 (“Semplice Satellite-1”). Questo atto segnò l’inizio della Corsa allo spazio e l’uso del Semjórka come lanciatore.

Grazie ai vettori della famiglia R-7, i sovietici si posizionarono in testa per molte delle tappe intermedie nella Prima corsa allo spazio. Tra questi risultati vi furono:

- Primo essere vivente, la cagnetta Laika, in orbita attorno alla Terra nel 1958;

- Prima tre sonde lunari, Luna-1, Luna-2 e Luna-3 (che effettuò la prima foto del lato nascosto della Luna), nel 1959;

- Primo rientro riuscito per un essere vivente, nel 1960;

- Primo uomo, il cosmonauta Jurij Alekseevič Gagarin, nello spazio e primo ad orbitare attorno alla Terra nel 1961;

- Prima donna, la cosmonauta Valentina Vladimirovna Tereshkova, nello spazio nel 1963;

- Prima lancio di un equipaggio plurimo, nel 1964;

- Prima attività extra-veicolare, condotta dal cosmonauta Aleksej Archipovič Leonov, nel 1965;

- Primo atterraggio morbido (senza equipaggio) sulla superficie lunare, nel 1966;

- Primo atterraggio morbido (senza equipaggio) su Venere, nel 1967;

- Primo attracco orbitale di due equipaggi con cambio di equipaggio, nel 1969.

Dopo le prime conquiste, però, il programma spaziale sovietico subì una battuta d’arresto. Nel 1961, l’allora presidente degli USA, J. F. Kennedy, sfidò apertamente i sovietici – i quali si trovavano in assoluto vantaggio nella corsa allo spazio – ponendo un obiettivo ambizioso per il quale nemmeno l’URSS si era ancora preparata: raggiungere la superficie della Luna entro il 1970 con un equipaggio umano. Questo costrinse entrambe le superpotenze a riorganizzare i loro programmi spaziali.

In URSS, una divergenza tra Korolëv e l’ingegnere capo progettista per i motori dei vettori R-7, Valentin Petrovič Gluško, segnò l’inizio della fine. Gluško propose per il progetto N1 di Korolëv – il nuovo lanciatore super-pesante che avrebbe dovuto portare i sovietici sulla Luna prima degli statunitensi – motori alimentati con un composto chimico ben più tossico di quelli in uso fino a quel momento. Korolëv, che grande attenzione aveva posto per la sicurezza del personale (specialmente per i cosmonauti con le ultime versioni dei lanciatori e delle navicelle) non voleva correre rischi inutili. Korolëv non cedette nonostante lo stesso composto fosse usato dagli USA per alcuni loro vettori e nonostante, secondo Gluško, questo propellente fosse l’unico adatto al progetto in grado di portare direttamente il missile (più pesante degli R-7) sulla Luna.

La morte di Korolëv nel 1966 rallentò definitivamente lo sviluppo del nuovo vettore fino alla chiusura fallimentare del progetto.

Oltre oceano, gli USA iniziarono a concentrare le risorse sull’obiettivo lunare lanciando il programma Apollo, preceduto dal programma Gemini. Per vincere questa corsa contro il tempo e contro i sovietici, la NASA scelse fin da subito i nuovi lanciatori super-pesanti Saturn V di von Braum. Così, dopo essere stati i primi (ed unici) a raggiungere l’orbita lunare con un equipaggio umano, gli statunitensi raggiunsero nel 1969 la superficie lunare con la missione Apollo 11 facendo sbarcare due dei tre membri dell’equipaggio: Neil Armstrong e Buzz Aldrin.

Il filo rosso comune ai successi sovietici nella Prima corsa allo spazio e a molte altre missioni nei decenni successivi è il Semjórka. Oltre ad essere stato esso stesso un primato, la famiglia R-7, ad oggi, risulta la più longeva mai utilizzata per programmi spaziali. Nel 2024, infatti, la versione più recente di questi lanciatori ha fatto segnare il due millesimo lancio.

La famiglia di lanciatori R-7 ha avuto quattro siti di lancio. In ordine di lanci effettuati:

- Cosmodromo di Plesetsk, Russia;

- Cosmodromo di Baikonur, Kazakistan;

- Centro spaziale della Guyana francese, dal 2011 al 2022;

- Cosmodromo di Vostochny, Russia.

Tutta la famiglia R-7, oltre ai primi missili balistici sovietici, è stata sviluppata dallo stesso ufficio di progettazione: OKB-1 Energiya intitolato a Korolëv.

Nonostante la fallimentare esperienza come missile balistico, l’R-7 aveva capacità di carico impareggiabili tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60. Il Semjórka poteva portare 5,5t circa di carico utile fin dalle sue prime versioni. A renderlo così inutile ed utile allo stesso tempo era la tipologia di propulsione adottata. La spinta era fornita da un combustibile liquido ottenuto miscelando cherosene raffinato per razzi ed ossigeno liquido criogenico (LOX), secondo un ciclo termodinamico aperto “a generatore di gas”. Proprio l’ossidante LOX contribuiva a renderlo un pessimo missile balistico nucleare strategico: non potendo mantenere l’ossigeno allo stato liquido per lungo tempo nel missile, questo non poteva essere usato come opzione “first strike” dispiegabile in breve tempo o come arma di deterrenza sempre pronta al lancio in caso di minaccia. In compenso, il Semjórka era perfetto come vettore spaziale medio per raggiungere velocità orbitali e di fuga.

La famiglia R-7 è composta da un corpo centrale al quale vengono agganciati quattro booster equamente distanziati. Grazie alla loro semplicità progettuale e ad una linea produttiva ben consolidata, questi vettori coniugarono costi contenuti ad un tasso di incidenti particolarmente basso (circa 1 ogni 50 lanci).

Per quanto riguarda il Semjórka, ciascun booster era dotato di un motore a razzo RD-107 a 4 camere di combustione, ognuna dotata di ugello, alimentate da una sola turbina. Questo motore era anche dotato di 2 propulsori Vernier (a spinta vettoriale), posizionati nel settore circolare della base più lontano dal corpo principale. Questi propulsori più piccoli servivano per correzioni sulla direzione senza dover gestire singolarmente la spinta dei motori, semplificando di molto l’ingegnerizzazione del missile senza comprometterne le capacità. Il corpo principale presentava la versione RD-108 dello stesso motore. La differenza stava nella presenza di 4 propulsori Vernier posizionati simmetricamente ogni 90º attorno ai 4 ugelli principali.

La particolarità, rispetto ad altri lanciatori, consiste proprio nei quattro booster che costituiscono il primo stadio in parallelo alimentando anche il motore del corpo centrale che si accende contemporaneamente ai booster. Questa soluzione venne preferita rispetto ad una multistadio in serie – tipico design dei vettori dove lo stadio precedente viene separato una volta esaurito il propellente e, solo successivamente, viene acceso lo stadio successivo. Mentre altri missili devono rispettare le dimensioni del diametro del vettore per inserire motori, camere di combustione ed ugelli, la soluzione di Korolëv ha permesso di aumentare il numero di motori ed ugelli, e quindi la spinta iniziale, senza gravare sull’allargamento in diametro del suo lanciatore o sul peso dello stesso durante il volo. Infatti, quando il Semjórka è in fase di boost, non esiste “peso morto” sul razzo, dato che tutti gli stadi presenti generano spinta; successivamente, una volta terminato il propellente dei quattro booster, questi si separano e l’alimentazione del motore presente nel corpo centrale passa al serbatoio interno a questo “secondo stadio”. Oltre a ciò, questa soluzione progettuale permette una distribuzione del peso e della spinta perfettamente simmetrica.

Quando i 4 booster si separano, iniziano un “balletto spaziale” accattivante formando la nota “Croce di Korolëv”. In un primo momento, dopo l’esaurimento della spinta, l’ancoraggio inferiore dei booster viene meno e la sezione inferiore di ogni booster si allontana dal corpo centrale. Successivamente, anche il vincolo superiore viene fatto saltare ed i propulsori Vernier si orientano per mettere in rotazione i booster lungo il loro asse trasversale. Questa rotazione fa sì che i booster in caduta si posizionino ogni mezzo giro a formare ciclicamente una croce: una volta con le punte rivolte al centro, la successiva con gli ugelli e così via a ripetersi. Ciò garantisce un distacco ed una caduta controllati in perfetta sincronia.

Negli anni si sono succedute diversione versioni dei lanciatori R-7:

- Vostok (“Est”): presentava un terzo stadio in serie sul corpo centrale a singolo ugello per il lancio di sonde, satelliti ed equipaggio umano;

- Molnija (“Fulmine”): presentava un terzo stadio a 4 ugelli per maggiore stabilità ed eventualmente un quarto stadio capace di riaccendersi nello spazio per missioni interplanetarie (come quelle condotte verso Venere);

- Voschod (“Alba”): presentava tre stadi più una capsula per missioni con equipaggio plurimo;

- Sojuz (“Unione”): in servizio dal 1966 fino ad oggi, ha maggiore capacità di carico utile per missioni di nuova generazione nello spazio.

In particolare, la Vostok portò Gagarin nel 1961; mentre la variante Sojuz-U ha da sola compiuto più di 780 missioni tra il 1973 ed il 2017.

La Sojuz è l’aggiornamento dei lanciatori Vostok e Voschod – dato che il Molnija non ebbe particolare successo con un tasso di incidenti elevato. La sua principale differenza rispetto ai precedenti vettori della famiglia R-7 è il sistema di pilotaggio sicuro; e, in particolare, il sistema di salvataggio di emergenza (attivato 15 minuti prima del lancio) capace di salvaguardare la vita dell’equipaggio in qualsiasi parte del percorso in caso di incidente. La Sojuz è capace di trasportare fino a 9,2t di carico utile (come la caspula Sojuz con tre persone di equipaggio) a 8.000km di distanza.

Negli ultimi anni, il lanciatore Sojuz ha portato nello spazio satelliti russi per ROSCOSMOS, carichi per conto di Arianespace e Starsem, navicelle spaziali comandate del tipo Sojuz MS e rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. Per quasi un decennio, tra l’ultimo lancio dello Space Shuttle nel 2011 e la prima missione spaziale del Falcon 9 nel 2020, la Sojuz è stata l’unico vettore a portare astronauti e cosmonauti da e verso la ISS.

Nonostante l’eccellente e longevo stato di servizio, il vettore Sojuz potrebbe trovare presto congedo. Non tanto per la sua concezione datata (forse più per il comfort non eccezionale per l’equipaggio), ma per i recenti sviluppi geopolitici che poco si sposano con la cooperazione internazionale. In Occidente, poi, stanno prendendo piede progetti per lanciatori medi, pesanti e super-pesanti parzialmente o totalmente riutilizzabili, come la Starship di SpaceX. Questa filosofia costruttiva permetterebbe di abbattere i costi per missioni anche al di fuori dell’orbita terrestre dove puntano le mire espansionistiche di diverse nazioni.