La fantascienza ha spesso anticipato (magari anche ispirato) tecnologie poi sviluppate. È il caso di Jerry Pournelle – autore di fantascienza – il quale, a fine anni ’50, mentre lavorava per la Boeing, propose il nome “Thor” per un’arma che veniva, secondo lui, periodicamente riscoperta.

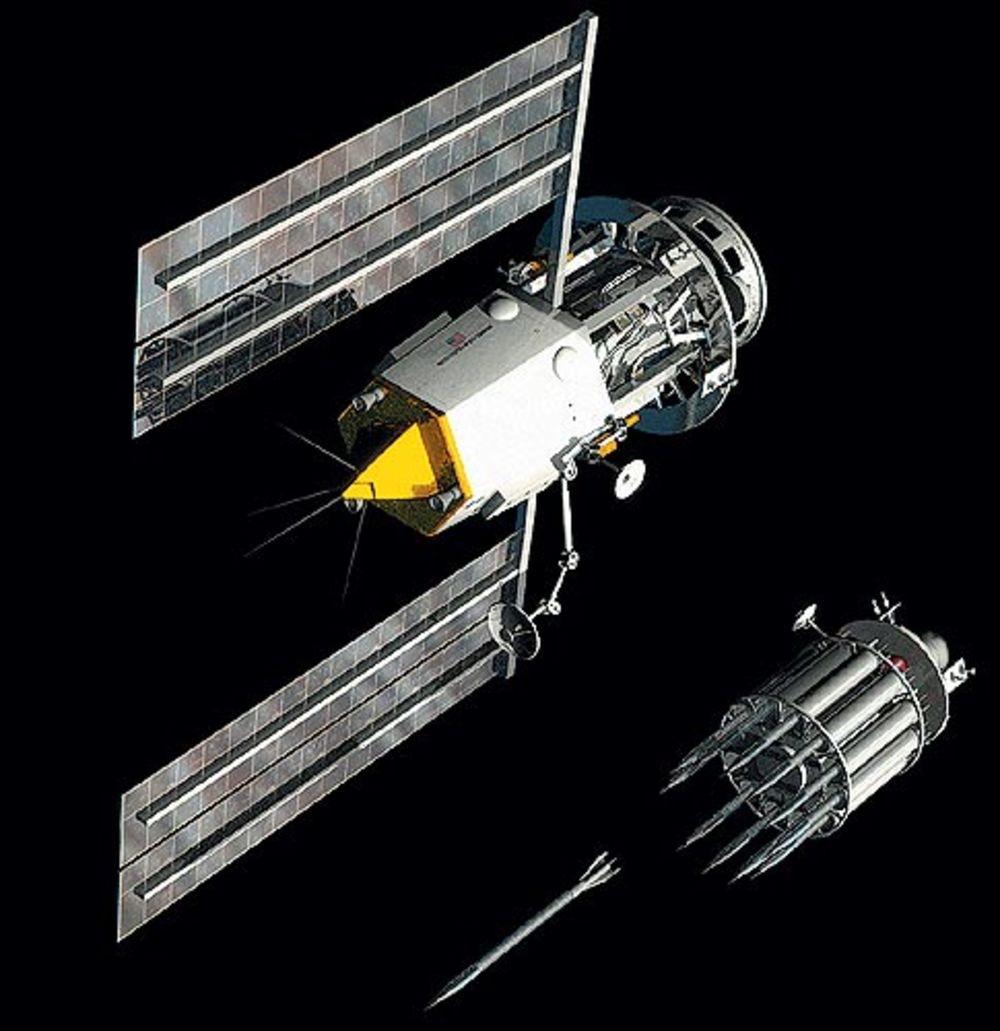

J. Pournelle partecipò al programma spaziale statunitense e fu un esperto in armi spaziali. Una categoria di queste armi da lui teorizzata riguarda i Sistemi di Bombardamento Cinetico Orbitale (KOBS). I KOBS prevedono l’utilizzo di un satellite artificiale armato con proietti inerti – senza testate – e posizionato in orbita attorno alla terra capace di colpire obiettivi sulla superficie terrestre.

Attualmente le armi nucleari, tattiche o strategiche che siano, si presentano sotto forma di testate e hanno quattro vettori: missili – stanziati in silo, imbarcati su sottomarini o trasportati su veicoli terrestri – e aeroplani. È poi presente un armamento nucleare sotto forma di siluro, ma solo la Federazione russa dichiara di possedere una simile arma la quale prende il nome di Status-6 (qui per approfondire). Gli armamenti nucleari non possono, però, essere dispiegati in orbita attorno alla terra. Questo è regolamentato dal Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico, basato sul Trattato Antartico, agli inizi della Corsa allo Spazio. Nonostante ciò, sarebbe utile per le potenze mondiali avere un’arma sempre puntata sulla terra che dallo spazio possa colpire un qualsiasi obiettivo ovunque sulla terra. Magari con tempi inferiori agli attuali Missili Balistici Inter-Continentali (ICBM) e con un potere distruttivo equiparabile a quello di un’atomica. Oggi gli ICBM impiegano 30 minuti ca. per raggiungere l’altra parte del mondo sfruttando le ipersoniche velocità (Mach 20) raggiungibili solo al confine e fuori dall’atmosfera per poi ricadere sul bersaglio. Questo periodo dipende per la minor parte dalle fasi di salita e rientro in atmosfera, mentre il “volo” extra-atmosferico dura 20÷25 minuti. Se l’arma fosse già in orbita, questo tempo potrebbe semplicemente essere più che dimezzato.

L’azione di lanciare oggetti contro qualcosa non è di certo originale: questa è probabilmente la tipologia di attacco/difesa più antica che ci sia, se si vuole colpire da lontano. Per questo J. Pournelle sosteneva che simili sistemi d’arma vengano riscoperti durante il corso della storia sotto nuove forme. Ad esempio, le pratiche più simili al KOBS che si siano mai viste in teatro bellico sono stati gli aviolanci di dardi metallici, più o meno spessi e pesanti qualche grammo, durante le Guerre mondiali direttamente sulle truppe in campo. La Seconda e il primo dopoguerra, in particolare, hanno visto l’impego dei “Lazy Dog”: dardi che venivano rilasciati da un contenitore sganciato dagli aerei che li disperdeva su un’area più ampia, come avviene per le più recenti bombe a grappolo. Successivamente, si è passati a scagliare dardi metallici affusolati, noti come penetratori cinetici (KEPs), grazie alla propulsione data dai gas fatti espandere all’interno di una canna, così come avviene per i normali proiettili. Implementati principalmente come munizionamento sui carri armati e noti anche come APFSDS, i KEPs sono ottimi per penetrare i mezzi con le più pesanti corazzature sui campi di battaglia. Questo perché, grazie alla loro forma che riduce la superficie d’impatto e all’alta velocità – fino a quasi 7.000 km/h alla volata (3÷6 Mach) – l’energia cinetica trasferita è sufficiente a penetrare corazze spesse e protezioni aggiuntive (come le corazze reattive) di bersagli fino a 3 km.

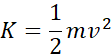

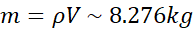

Analizzando la formula dell’energia cinetica è possibile capire i fattori importanti affinché questo tipo di arma risulti efficace:

Aumentare la massa (m) è utile per aumentare linearmente l’energia cinetica (K); più utile è accrescere la velocità finale del proietto (v), dato che la relazione di K da v è quadratica. Entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi. Aumentare m è più facile: è sufficiente aggiungere materiale, preferibilmente denso (come l’uranio impoverito) e, possibilmente, super-duri (leghe pesanti a base di tungsteno); ma un proietto più pensate sarà più difficile da accelerare, richiedendo un maggiore apporto energetico iniziale, e aumentare eccessivamente le dimensioni influirebbe sulle prestazione aerodinamiche del proietto. Aumentare v è generalmente più difficile, sia perché non si vuole aumentare eccessivamente il peso del propellente sia perché gestire la propulsione chimica presenta diversi ostacoli. Aumentare v è, comunque, più efficace: aumentando la velocità non si modifica l’inerzia del proietto e non dover incrementare m aggiungendo materiale permette di mantenere bassa la resistenza aerodinamica (cosa che favorisce la velocità stessa). Inoltre, un basso rapporto peso/volume dei colpi presenta vantaggi logistici non indifferenti, come una maggiore facilità di stoccaggio.

Una soluzione che richiede poco sforzo per accelerare e, quindi, accrescere la velocità di un corpo è noto a tutti fin dalle scuole medie: come quando una mela, cadendo dall’albero, finisce sulla testa del povero Isaac Newton, se si lascia cadere un dardo dal cielo questo avrà una certa velocità finale senza l’uso di propellenti chimici, averlo spinto fisicamente e senza motori propri. Il KOBS si basa proprio sull’accelerazione di gravità come “propulsione” per il proietto. Una volta lanciato dal satellite in orbita, il colpo verrebbe semplicemente lasciato cadere verso la superficie aumentando la sua energia prima dell’impatto.

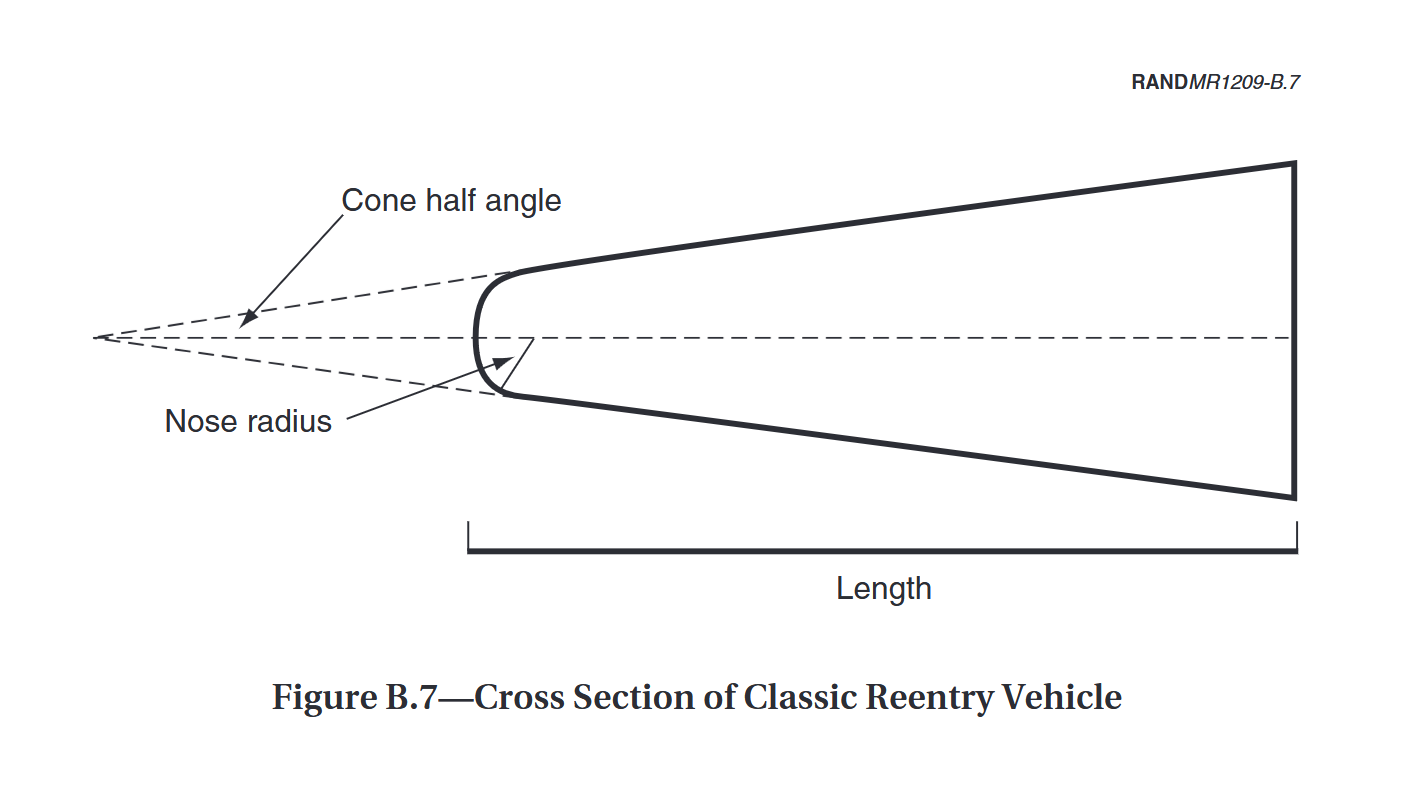

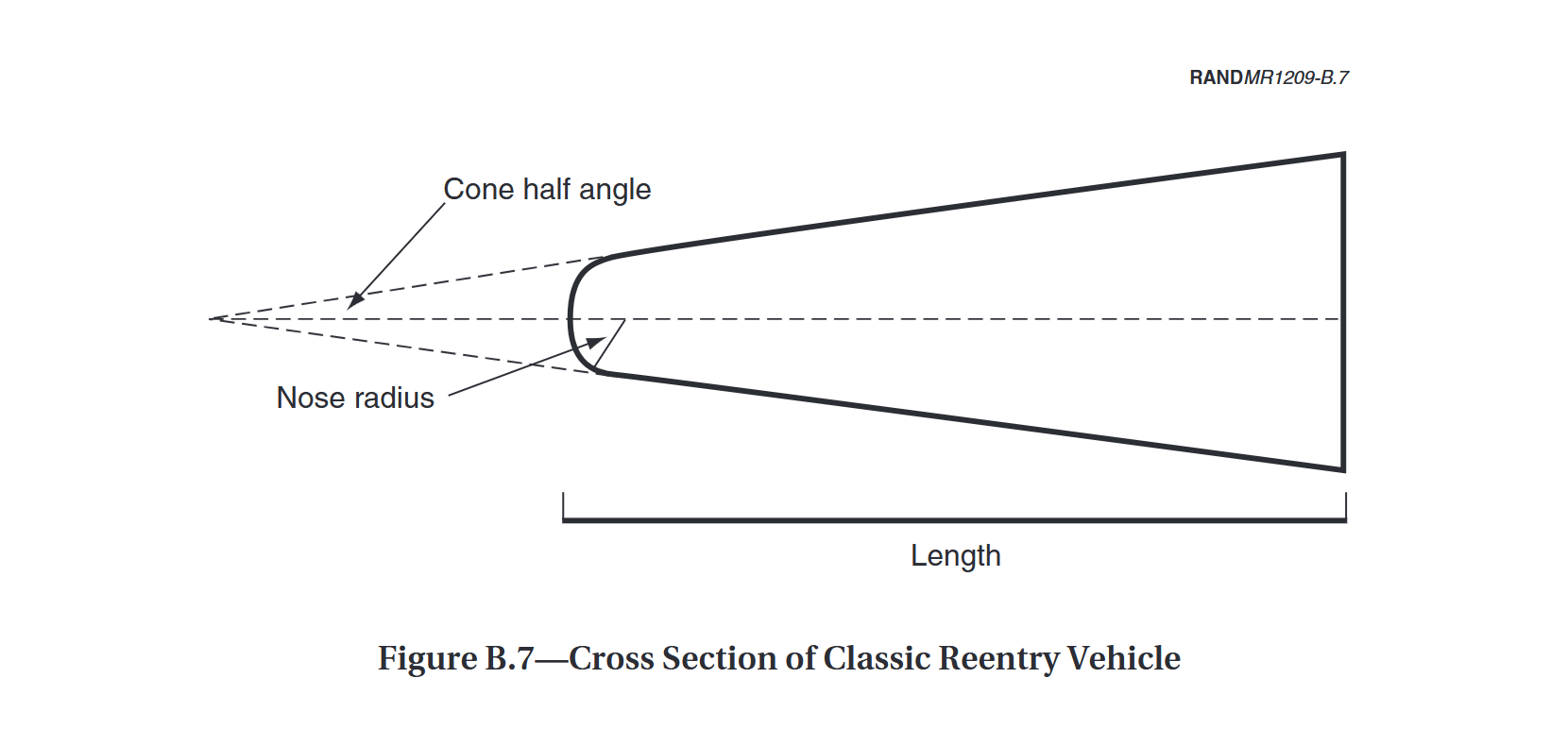

Nel 2002 un report di RAND – Space Weapons, Eart Wars – dedicò un intero capitolo sull’utilità e sulla fattibilità dei KOBS. RAND trattò inizialmente il lancio di sfere di tungsteno dallo spazio, come avviene naturalmente per la caduta di meteoriti. Osservarono la relazione tra il dimensionamento delle sfere e l’energia cinetica finale a parità di materiale: a dimensione maggiore corrisponde una perdita percentuale di energia cinetica maggiore. Quindi, sfere più grandi avrebbero maggiore efficacia distruttiva, ma una minore efficienza. RAND determinò anche come il tungsteno fosse un materiale raccomandabile per simili armi – questo grazie alla sua densità, alla bassa pressione di vapore e all’alta temperatura di fusione – e che la forma preferibile per un proietto sarebbe simile a quella dei velivoli da rientro per ICBM, a settore sferico allungato. La modalità del danno riportato dall’obiettivo, come riportò RAND, dipenderebbe molto dall’angolo compreso tra la traiettoria di caduta e la superficie. Ad angoli minori, molta energia verrebbe dispersa su una superficie maggiore creando un cratere ellittico; mentre una caduta quasi verticale produrrebbe un cratere circolare e l’energia rimarrebbe concentrata, permettendo la penetrazione di spessori maggiori di corazzature (senza contare la maggior accuratezza d’impatto). Secondo il report, l’angolo ideale sarebbe superiore a 60º. RAND scrisse anche che orbite più distanti corrisponderebbero ad una più larga porzione di superficie terrestre bersagliabile da un singolo satellite, ad una energia cinetica finale maggiore e ad un minore apporto energetico per immettere il proietto in atmosfera. Tutto questo a scapito, però, di tempi di percorrenza dell’orbita più dilatati, costi logistici per la messa in orbita maggiori e tempi di caduta maggiori. Il report comparò il posizionamento di satelliti in Orbita Terrestre Alta (HEO) – tra 4.000 e 32.000 km dalla superficie terrestre – su orbite geo-sincrone e il dispiegamento in Orbita Terreste Bassa (LEO) – a quote comprese tra i 200 e i 2.000 km dalla superficie terrestre. Il primo tipo risulterebbe più efficiente: armamenti KOBS in orbita bassa avrebbero un rapporto costi-benefici simili o più svantaggiosi rispetto ai sistemi a terra (come gli ICBM).

Nel report “Transformation Flight Plan” del 2003 dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti (USAF) venne presentato uno studio per un sistema denominato “Hypervelocity Rod Bundles”. Il KOBS descritto in questo report avrebbe fatto uso di proietti in lega pesante di tungsteno (THA o WHA) lunghi 6,1 m e larghi 0,3 m a forma di travi – da qui il nome gergale “Rods from God” per i KOBS – lanciati e controllati da un satellite artificiale con capacità di attacco globale. Secondo il report, la velocità di impatto sarebbe stata di 8÷10 Mach; e con 6÷8 satelliti si sarebbe potuto coprire ogni punto sul pianeta con tempi di volo dei colpi tra i 12 e i 15 minuti. Questi dati sono, però, in contrasto con quelli ipotizzati da RAND che, specialmente per dispiegamenti in orbita bassa (gli unici con tempi di volo così ridotti), teorizzò l’utilizzo da 40 a 150 satelliti per coprire la totalità del globo a quelle quote. Il report continuava asserendo che una simile arma sarebbe difficile da intercettare al lancio date le enormi velocità del proietto, le sue ridotte dimensioni e la traccia a infrarossi molto inferiore rispetto a quella di un missile, anche se questo venisse propulso inizialmente dall’azione di un propellente. È stato anche aggiunto che, dotando il satellite di sensori per intercettare minacce missilistiche balistiche, lo si potrebbe usare come sistema anti-balistico.

Per il controllo dell’assetto e correzioni sull’orbita, il satellite potrebbe essere dotato di un Sistema di Controllo della Reazione (RCS). Un RCS permetterebbe anche il corretto posizionamento relativo per mirare e la compensazione della reazione data dal lancio del proietto. Lancio che potrebbe avvenire grazie alla forza generata da campi magnetici – come avviene per i cannoni a rotaia o per i cannoni di Gauss -, più che con composti chimici. La forma del satellite, invece, potrebbe essere a tamburo, come il caricatore di una rivoltella, e ciascun proietto avrebbe il suo cannone elettro-magnetico. Oppure, i proietti potrebbero essere disposti linearmente in modo che questi, scorrendo, vengano presentati uno alla volta all’imboccatura di un singolo cannone elettromagnetico. La prima soluzione permetterebbe di lanciare simultaneamente più colpi, a scapito di un maggior peso del satellite, mentre la seconda risulterebbe più leggera, ma richiederebbe un sistema aggiuntivo per lo scorrimento dei proietti.

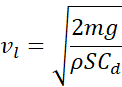

Analizzando la formula per il calcolo della velocità limite vl è possibile vedere come questa sia inversamente proporzionale alla densità del fluido ρ nel quale il corpo si muove – che nel caso dell’aria presente in atmosfera aumenta al diminuire della quota -, alla sezione S dell’oggetto ortogonale alla direzione del moto e al coefficiente di resistenza aerodinamico Cd; mentre è direttamente proporzionale alla massa m del proietto.

Con

Dove D è la resistenza aerodinamica, q0 è la pressione dinamica del fluido disturbato – a sua volta direttamente proporzionale alla velocità del flusso e a ρ.

Un altro fattore importante da considerare per un oggetto che si muove in atmosfera è, dunque, la resistenza aerodinamica. L’accelerazione che il proietto subirebbe una volta lanciato, infatti, non sarebbe infinita. In particolare, considerando il caso di un oggetto in caduta libera, come per i proietti dei KOBS, la resistenza per attrito viscoso, quella d’onda e quella di forma sarebbero i tre “freni” principali al moto del proietto.

La resistenza indotta dall’attrito viscoso sarebbe parzialmente riducibile grazie a vernici, rivestimenti e gradi di finitura superficiale elevati (come avviene per gli aerei commerciali). Il problema risiede nelle grandi velocità alle quali è sottoposto in fase di rientro il colpo: dato che la temperatura ad alta quota provocata dall’attrito viscoso è approssimabile alle velocità con la quale il corpo si muove, un proietto lanciato dal KOBS avrebbe brevi periodi di tempo dove la temperatura raggiungerebbe valori tanto elevati – migliaia di gradi Kelvin- da vaporizzare anche i materiali con la più bassa pressione di vapore, come le leghe a base di tungsteno. Questo implica che qualsiasi rivestimento si deteriorerebbe durante il volo, aumentando la resistenza per attrito viscoso e impedendo l’uso delle coperture citate precedentemente. Per di più, questo fenomeno è sarebbe responsabile anche della perdita di energia cinetica sotto forma del calore che si genererebbe attorno al corpo.

La resistenza d’onda si verifica quando un corpo raggiunge velocità transoniche o superiori – specialmente durante la fase terminale di caduta del proietto. Questa tipologia di resistenza dipende, infatti, dalle onde d’urto che si formano attorno al corpo in moto. Per limitare il fenomeno è necessario intervenire sul design del proietto.

La resistenza di forma dipende, come suggerisce il nome, dalla forma del proietto, o meglio da come questo interagisce con il fluido che lo circonda durante il moto. Questa è forse la tipologia di resistenza, tra le tre analizzate, più facile da ridurre, potendo ottimizzare la forma del proietto. È necessario tenere conto dell’ablazione del materiale esterno e della sua fusione nelle varie fasi del volo per non intaccare eccessivamente le proprietà aerodinamiche desiderate per il proietto.

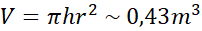

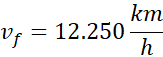

Si è visto come i KEPs raggiungano alla volata velocità di miglia di chilometri all’ora. Il proietto di un KOBS potrebbe raggiungere velocità all’impatto nell’ordine delle decine di migliaia di chilometri orari. Esaminando i dati disponibili per i MIRVs (qui per approfondire) sappiamo che i velivoli da rientro per gli ICBM raggiungono 20 Mach durante il volo extra-atmosferico. In fase terminale, la velocità si dimezza e si raggiungono 7,5÷10 Mach – come dichiarato, ad esempio, dal presidente della Federazione russa riguardo l’uso di MIRVs inerti per il missile Oreshnik in Ucraina (qui per approfondire). Usando i dati presenti nel report del 2003 dell’USAF – supponendo 0,3 metri in larghezza e 6,1 metri in altezza per un cilindro a sezione costante – si ottiene un volume pari a:

Usando la densità del tungsteno puro:

Si ottiene una massa pari a:

Ipotizzando la massima velocità finale possibile – pari a 10 Mach a livello del mare:

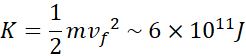

Si ottiene l’energia cinetica del proietto all’impatto:

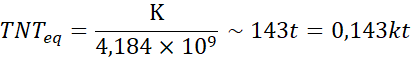

Calcolando l’equivalente in TNT si ottiene:

Per paragone:

- “Fat Man”, la terza bomba atomica mai fatta detonare e causa della distruzione di Nagasaki nel ’45, generò una potenza di 20 kt circa;

- Le bombe nucleari tattiche non-guidate aviolanciate statunitensi B61, stanziate anche alla base militare di Ghedi, si presume abbiano una potenza variabile tra 0,3 e 400 kt;

- La bomba statunitense GBU-43/B “Massive Ordnance Air Blast” (MOAB), nota anche come “Madre Di Tutte le Bombe”, dovrebbe avere una potenza di 11 t;

- La bomba russa “Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power” (ATBIP), soprannominata “Padre Di Tutte le Bombe”, dovrebbe avere una potenza di 44 t.

Al meglio delle condizioni, i sistemi KOBS in orbita bassa potrebbero sviluppare una quantità di energia che li collocherebbe tra gli ordigni convenzionali più potenti al mondo e le atomiche tattiche sviluppate per impiego sui campi di battaglia.

I KOBS potrebbero essere sviluppati per assolvere una importante funzione in campo bellico: bersagliare obiettivi sensibili altamente protetti. Così come avviene per i KEPs negli scontri tra carri, il bombardamento cinetico orbitale potrebbe bersagliare centri di comando e controllo posizionati in bunker ipogei, silo di lancio nucleari ed eventualmente altri obiettivi strategici sensibili difesi, come le super-portaerei. A differenza dei missili balistici e altri armamenti convenzionali destinati a questi bersagli, i proietti dei KOBS non sarebbero oggetto dei Sistemi di Allerta Precoce (EWS) e, più in generale, della difesa aerea date le elevate velocità di caduta, i tempi ridotti dal lancio al raggiungimento del bersaglio e al plasma che si genererebbe attorno al proietto – responsabile dell’assorbimento delle onde elettromagnetiche usate dalla difesa aerea per intercettare i bersagli. Il fatto che i KOBS vengano dedicati a bersagli così preziosi e singolari farebbe anche decadere l’importanza del tempo di riposizionamento dei satelliti KOBS per bersagliare gli obiettivi. Data la scala del conflitto che vedrebbe queste armi impiegate, infatti, il KOBS dovrebbe colpire questi obiettivi solo una volta e verosimilmente come opzione “First Strike” non-nucleare, per impedire una rappresaglia. Inoltre, sostituendo il tungsteno, materiale raro e costoso, con l’uranio impoverito si potrebbero abbattere i costi di produzione dei proietti. L’uranio impoverito è prodotto di scarto sia nei processi di arricchimento dell’uranio – usato per la creazione di bombe atomiche – sia nelle reazioni nelle centrali nucleari. Questo materiale è, dunque, già in possesso alle nazioni che più potrebbero essere interessate ad armarsi con i KOBS. Del resto, già i KEPs sono talvolta costituiti da un’anima in uranio impoverito e hanno dimostrato la loro efficacia in teatri bellici come quello dei Balcani – nonostante le implicazioni umanitarie relative all’avvelenamento da radiazioni per le polveri di uranio che vengono rilasciate in atmosfera dopo l’impatto col bersaglio. Efficacia superiore a quella del tungsteno se si parla di capacità penetrativa. L’uranio è anche facilmente malleabile e sarebbe facile da inserire all’interno di un guscio in THA modellato per ottimizzarne l’aerodinamica.

Un gruppo di ricerca del Lawrence Livermore National Laboratory, composto da ingegneri e scienziati, in collaborazione con le Forze Spaziali degli Stati Uniti (USSF), ha condotto nell’ottobre del 2013, alla base aerea Holloman, in New Mexico, un test su rotaia per testare materiali compositi in campo supersonico. La velocità raggiunta è stata superiore ai 3 Mach, grazie alla propulsione a razzo, su una distanza di 4,8 km. La slitta presentava in diversi punti superfici limitate di scudo termico in fibra di carbonio e resina epossidica per testarne le caratteristiche, compresa l’ablazione del materiale. Lo scudo termico in sviluppo doveva servire per incrementare l’efficienza dei proietti riducendo i costi di progettazione e sviluppo grazie alle simulazioni computerizzate. Una simile soluzione potrebbe essere funzionale per i proietti dei KOBS abbattendo ulteriormente i costi.

Nonostante l’uso di uranio e materiali compositi per abbattere i costi dei proietti, i KOBS rimangono tra agli armamenti futuribili più costosi che si siano mai pensati. Una stima propone il costo di proietti in THA a più di 200 milioni di dollari l’uno (sei volte il costo in un ICBM Trident II statunitense). Anche il costo dei satelliti – magari dotati di piccoli reattori nucleari per garantirne l’alimentazione in ogni evenienza – sarebbe di diverse centinaia di milioni di dollari e andrebbe moltiplicato almeno per una decina di unità e, data la vita operativa dei satelliti artificiali vicina al decennio, bisognerebbe mettere a bilancio fin da subito la decina che andrebbe a sostituire i primi messi in orbita. Il costo del solo progetto sarebbe dell’ordine di miliardi, se non decine di miliardi, di dollari. Persino con i quasi 30 miliardi di bilancio per l’USSF, anche gli USA avrebbero molte difficoltà a realizzare un simile complesso. Logistica e dispiegamento del KOBS sarebbero un ulteriore problema proibitivi per costi e tempistiche. Visto il peso dei proietti – la Starship, già dotata di una capacità di carico ineguagliata, potrebbe trasportarne solo 18 al peso di 8,3 t l’uno -, questi potrebbero essere caricati nel satellite solo in un secondo momento, lasciando per un discreto periodo di tempo il satellite inservibile.

Nonostante costi e tempi, la vera domanda da farsi nel caso dello sviluppo di un nuovo armamento è solo una: l’arma è efficace? Tutti gli investimenti nel settore della difesa dipendono più dall’efficacia che dai costi. I finanziamenti, in fin dei conti, non mancano mai per certi scopi.

Il primo vero problema dei KOBS è dato dalle temperature e dalle velocità raggiunte dal proietto in caduta. Alla North University of China a Taiyuan, nella provincial dello Shanxi, un gruppo di scienziati, sotto la direzione del ricercatore Fu Jianping, ha accelerato con successo fino a 3,5 Mach barre a base di tungsteno per colpire un bersaglio designato in cemento da costruzione. Secondo il rapporto, a seguito dell’elevata pressione e delle alte temperature, all’impatto i materiali si sono trasformati in plasma. Così come il cemento è stato eroso dal plasma, anche il tungsteno ha subito lo stesso fenomeno. La conclusione, secondo Fu, è che, a velocità finali ipersoniche, una barra di tungsteno lunga come un braccio si polverizzerebbe quasi istantaneamente all’impatto.

Ipotizzando una velocità finale prossima a 5 Mach, per non entrare pienamente in regime ipersonico, di 6.000 km/h con il volume e la densità usati precedentemente, l’energia cinetica all’impatto del proietto sarebbe:

Calcolando l’equivalente in TNT:

Una potenza simile, paragonabile a quella dei più potenti ordigni convenzionali, potrebbe essere sufficiente a non giustificare lo sviluppo dei KOBS. Senza contare che, scendendo a 4 Mach, K risulterebbe un ordine di grandezza in meno.

La seconda grande incognita è la precisione del proietto una volta entrato in orbita. Le variabili imprevedibili alle quali sarebbe sopposto il proietto causate principalmente dall’atmosfera rischierebbero di far deviare eccessivamente il colpo, così come già avviene per i MIRVs. Le sub-testate MIRVs degli ICBM Trident II, ad esempio, dovrebbero avere una Probabilità di Errore Circolare (CEP) nell’ordine delle decine di metri. Se un simile errore è tollerabile con l’uso di armi nucleari, dato il loro enorme raggio di esplosione, nel caso dei KOBS è intollerabile. Bersagliare un silo di lancio o una portaerei richiederebbe una CEP inferiore alla decina di metri, e forse non basterebbe ancora. Dato che i proietti lanciati dai KOBS non avrebbero sistemi di guida di nessun tipo durante la caduta risulta quasi impossibile ottenere questo grado di accuratezza.

L’ultimo grande ostacolo allo sviluppo dei KOBS è l’uso di sistemi anti-satellite (ASat) da parte delle grandi potenze. Il più famoso test condotto in questo campo è stato probabilmente il lancio a 11 km da parte di un F-15 Eagle di un missile Asat nel 1985. Il missile, un ASM-135A, ha successivamente abbattuto un satellite statunitense dismesso in orbita a 555 km attorno alla terra. Simili test, con missili ad Ascesa Diretta (DA-ASat) lanciati da silo, sono stati condotti negli anni passati anche dalla Russia e dalla Cina. Altre tipologie di capacità ASat non cinetiche sono: Armi a Energia Diretta (DEW), sistemi che sfruttano Microonde ad Alta Potenza (HPM), Impulsi Elettro-magnetici (EMP), oltre a disturbatori di segnale e attacchi cibernetici. Al momento, gli USA si sono opposti ai test DA-ASat, volendo una risoluzione che impedisse o limitasse fortemente l’uso di questi sistemi; mentre altri paesi, Cina e Russia in primis, si sono opposti a questa proposta.

Qualunque sia il destino futuro dei KOBS, al momento, queste armi rimangono appannaggio della creatività umana e trovano posto solo nei prodotti di fantasia destinati al piccolo o grande schermo. In opere come G.I. Joe – La Vendetta e CoD: Ghosts vengono rappresentati due tipologie di questi sistemi: rispettivamente i satelliti Zeus e la stazione spaziale Odin.